■大東市指定史跡「平野屋新田会所千石蔵跡・道具蔵跡・船着場跡」

○深野池の開発は300年前の江戸時代中期に約9年かかって行われ、多くの新田が誕生しました。そのうち深野南新田(現在の大阪府大東市谷川、深野南、平野屋、南新田)は東本願寺難波別院(ひがしほんがんじなんばべついん)が開発した新田の一つで、1719年の再検地時の記録では平野屋又右衛門の所有となっていました。平野屋の地名はこれに由来しています。

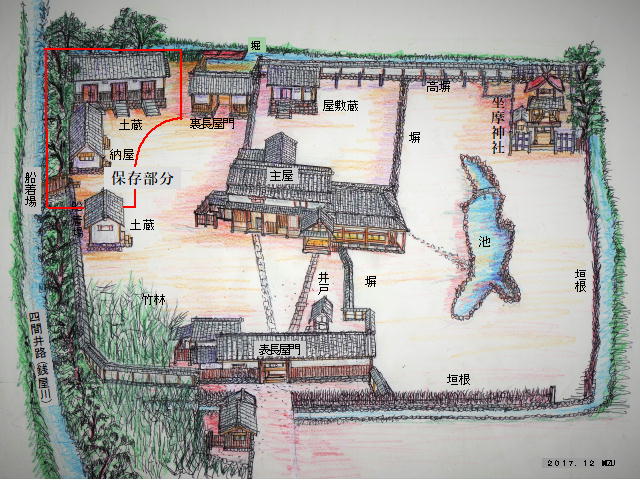

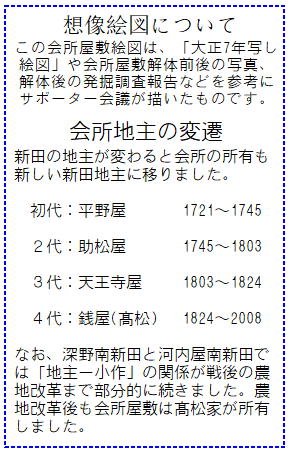

○新田会所は、新田を所有する商家が新田の管理運営などを行うため、出先機関として設置したもので、市内には平野屋のほか、深野や諸福(もろふく)などにもありましたが、どれも建物は現存していません。

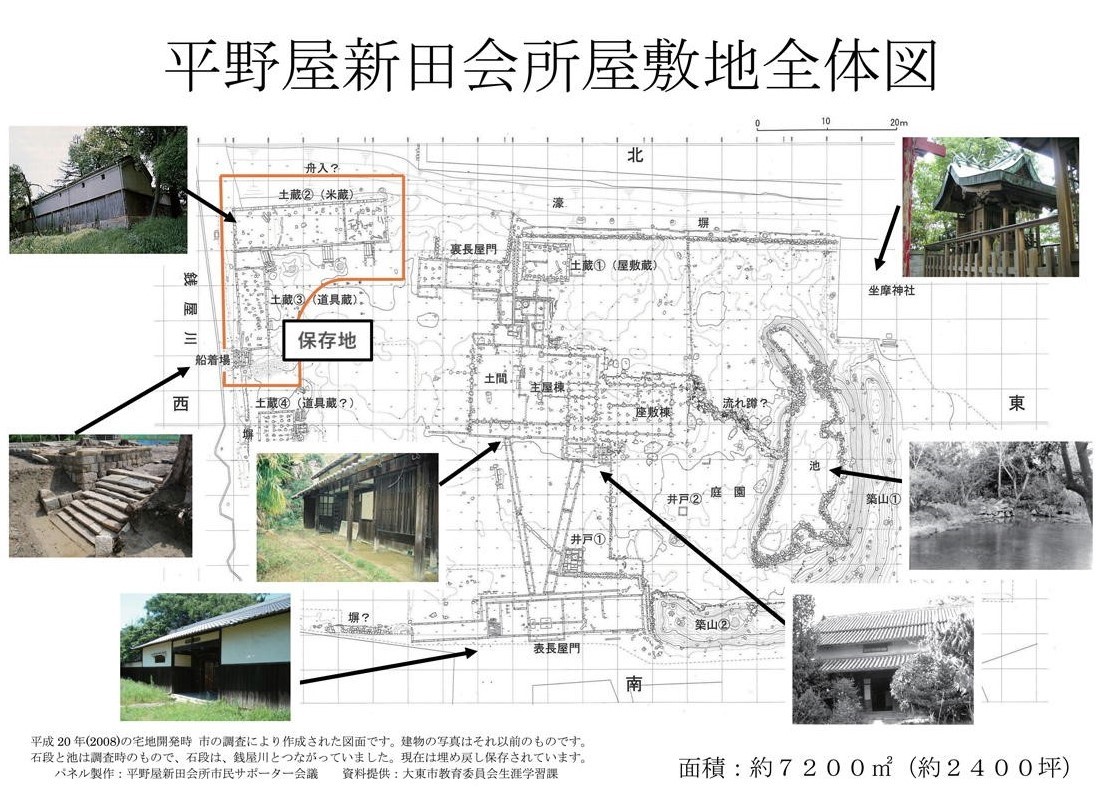

○「平野屋新田会所」は、開発された深野池南部(大東市南東部周辺)の新田を管理運営した施設でした。建物は平成20(2008)年に宅地開発のため失われましたが、平成22(2010)年に千石蔵(米蔵)・道具蔵の基礎と船着場の階段が残る跡地の一部476.07平方メートルを大東市が公有化し、平成31(2019)年3月に大東市の史跡に指定しました。

ビルダーサークルのホームページへ