大東市の見どころ

■ 平野屋新田会所跡

深野南新田と河内屋南新田の管理施設として開発当初に建設され平成20(2008)年に解体されるまで在りました。現在は、大東市が取得した会所の一部が残り、平成31(2019)年に「平野屋新田会所千石蔵跡・道具蔵跡・船着場跡」として市の史跡指定地となっています。

保存地内には、明治18年の大水害に関係する「農民感謝碑」や 四代目地主高松家の歌碑などがみられます。「農民感謝碑」は会所保存地の北側緑地にありましたが、現在は保存地内に移動され、寝かせた状態で仮保存されています。

■ 辻本家住宅

辻本家は大東市御領(ごりょう)に在り、平成27(2015)年主屋部が「国土の歴史的景観に寄与するもの」として国登録有形文化財に登録されました。非公開、

「辻本家は、江戸時代に御領村の庄屋をつとめた旧家です。屋敷地の中央にある木造平屋建、鋼板葺(元は茅葺)の主屋は、江戸時代後期の天保5年(1834)に建てられたもので、平成27年8月に、大東市で初めて国登録有形文化財に登録されました。建物の規模は大きく、使用されている材木も太いものです。内部には広い土間と広敷(ひろしき)※があり、その奥には床の間を備えた八畳の座敷をはじめとする部屋があります。また表側の正面には上層農家のみに認められた式台(しきだい)※を構えており、庄屋屋敷に相応しい格式を有した建物です。」(大東市ホームページ辻本家住宅「建造物の説明」の前半部分より)平面図は建築当初の間取り。辻本家住宅の写真は大東市HPより。

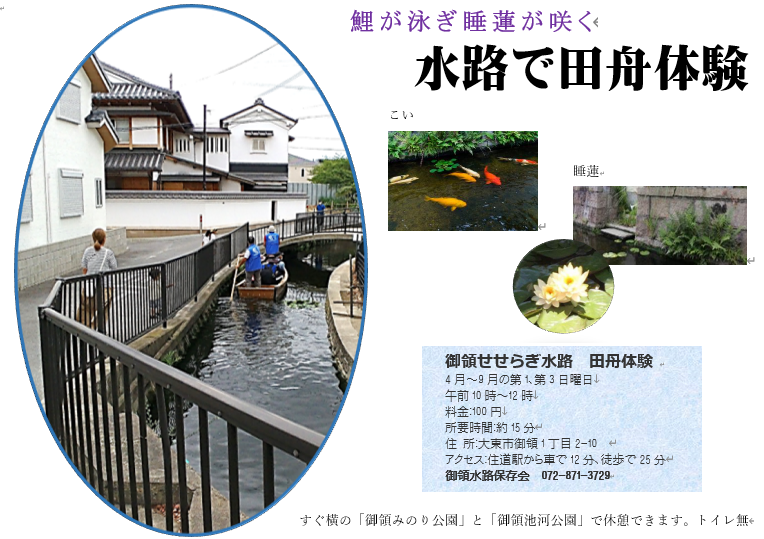

■ 御領せせらぎ水路

大東市御領地区では、その昔水路を田舟で移動し人や農産物が盛んに行き来していたその景観が現在でも一部保存され、水路保存会の協力で、毎年4月~9月までの第1・第3日曜日のAM10:00~12:00にかけて1回100円で田舟乗船体験も行われています。御領せせらぎ水路の写真は大東市HPより

。

せせらぎ水路の案内板のイラスト図から、御領地区の神社やお寺、住居などの大切な場所を取り囲むようにして水路が巡らされていた様子が分かります。

村を水から守り続けた「水郷の里」の歴史が感じられます。

■飯盛城址(国史跡)

戦国時代の城跡で、特に近畿地方を制覇した三好長慶(みよしながよし)の居城跡として「続日本100名城」となっています。西日本最大級の規模を誇り、山頂付近には石垣や曲輪(くるわ)、土塁(どるい)などの遺構が良好に残っています。

大阪平野を一望できるハイキングに最適な山です。

「大東市と四條畷市は平成28年度より共同で「飯盛城跡」の歴史的価値を明らかにするため総合調査を実施し、令和2年度に国に対して「飯盛城跡」の国史跡指定について意見具申を行い、令和3年10月国史跡に指定されました。」「厳密な測量・分布・発掘調査による歴史的検証を経た中世山城の指定は飯盛城跡が最初となります。」(大東市ホームページ「『飯盛城跡』が国史跡に指定されました」より一部抜粋) 、飯盛城石垣と銅像の写真は、大東市ホームページより

■ 野崎観音

平安時代につくられた十一面観音立像(大東市指定文化財)を本尊とする寺院。江戸時代には、近松門左衛門(ちかまつもんざえもん)の浄瑠璃(じょうるり)「女殺油地獄(おんなころしあぶらじごく)に描かれた野崎まいりが流行した。当寺十一面観音菩薩に祈願し病を癒した「遊女江口の君」の寺伝でも知られる。境内には、お染久松塚や野崎小歌の顕彰歌碑などたくさんの歌碑や供養塔がある。観音立像の写真は大東市HPより。

■ 堂山古墳群

5~7世紀にかけてつくられた7基の古墳群が史跡広場として公開されています。大東市指定史跡である五世紀築造の円墳の1号墳からは、甲冑(かっちゅう)や刀剣、円筒埴輪(えんとうはにわ)などが出土しています。甲冑の写真は大東市大東市立歴史民俗資料館資料より。

■ 水路・樋門 ・深北緑地

深野池に開発された新田の中でも、深野南新田には、開発当初の水路(井路:いじ)や江戸時代後期の石造樋門や笠石が多く残されています。

写真:上から 四間井路(現12号水路)跡の「ふれあいせせらぎ水路」.かみなり樋門.深北緑地公園 . 諸福天満宮本殿(市指定文化財).勿入淵碑。 深北緑地公園の写真は公園ホームページより.

諸福天満宮の写真は大東市ホームページより。

◇ せせらぎ ふれあいの径

恩智川(おんちがわ)から取り入れた水を北に送るための最重要水路(「四間井路」)を「せせらぎふれあいの径」としてのこしたものです。地元の人々が、新田開発の歴史を後世に伝えるため、埋め立てるのではなく、水の流れる水路とし、同時に江戸末期からある石造樋門も残しました。現在も、地元の努力で整備され続け、遊歩道として人々の散歩道として親しまれています。

◇ 深北緑地公園(大阪府治水緑地)

300年前に深野池を干拓し新田にしたが、今再び新田から治水緑地 として遊水池となりました。普段は、こどもから大人まで楽しめる施設が揃う緑地公園として、市民の憩いの場所になっています。幼児から中高生まで楽しめる遊具施設や大人用の運動施設、バーベキューエリアなどが揃っています。一方、寝屋川が危険水位に近づくと、「越流堤」から水を引き入れ洪水を防いでいます。三枚目の写真は平成11年8月11日の様子。(写真1,3枚目:深北緑地指定管理者深北緑地パートナーズHP、二枚目:大東市HP「エエトコ深北」より)

幼児から中高生まで楽しめる遊具施設や大人用の運動施設、バーベキューエリアなどが揃っている。

一方、寝屋川が危険水位に近づくと、「越流堤」から水を引き入れ洪水を防いでいる。三枚目の写真は平成11年8月11日の様子。

(写真1,3枚目:深北緑地指定管理者深北緑地パートナーズHP、二枚目:大東市HP「エエトコ深北」より)

◇ 諸福天満宮本殿(大東市指定文化財)と拝殿外観

記録には、「寛永二十年(1643)九月この地に天満宮を勧請し奉る」とあります。本殿内の社の彫刻は、桃山建築風の様式を残すとされ、大東市内では創建年代が古い神社です。神社の石段を上った左手に「力石」と伝えられる丸石がある。最近場所が移され竹製の囲いの中に据えられています。村内を流れる寝屋川にあった堰で荷揚げ仕事に従事する男たちが、天満宮の祭日に力自慢の神事を行っていたのでしょうか。

◇ 勿入淵址碑(ないりそのふちあとのひ)

平安時代の清少納言の「枕草子(まくらのそうし)」にある「勿入淵」や江戸時代の貝原益軒の「南遊紀行」に登場する大きな淵の西側端がこの地付近として、昭和6年(1931)に立てられました。近世末まで、沼や池が点在し、やがて干拓され新田となっていった、この地域の歴史を伝える石碑です

石仏や民間信仰に関心がある方にお薦めの場所

龍間には、JR住道駅北口から近鉄バスが出ています。

■ 龍間石仏群

龍間地区には、「延徳銘地蔵(延徳二年:1490)」など室町時代から江戸時代初期にかけての石仏や民間信仰に関わる道祖神などが多く集まっています。代表的なものを紹介します。水神や雨ごい、天然氷に関する石造物などもありますがべつの機会に紹介いたします。

一石十三仏板碑(市指定文化財)

「逆修講爾四十五人敬白 慶長十一年二月十一日」の銘文があります。幅74cm、高さ142cm。

現在は、称迎寺の境内にありますが、以前は称迎寺の旧地(阪奈道路の反対側龍間神社近く)にあった。

龍間不動尊 役行者像

永禄十年(1567)銘、大阪府北河内地域では最古。 他所より持ち込まれたとの話もある。石像は、龍間不動尊にあり、秋に大護摩焚が、5年ほど前まで行われていた。(写真は2013年9月の護摩供の様子)