周辺水路・石造物

平野屋新田会所保存地と会所跡周辺に残る深野池新田開発関連の水路(井路:いじ)や石造樋門・樋門の笠石、境界石などの石造物を紹介します。

会所遺跡そのものを「第一の新田遺産」と名づけ、会所周辺に残る新田開発関連の水路や石造物などを「第二の新田遺産」、平野屋会所文書や平野屋地区に残されている水路絵図や伝承・祭りなどを「第三の新田遺産」と呼んで、その収集をサポーター会議の活動の一つにしています。

その一部を紹介します。

遺跡保存地にある石造物

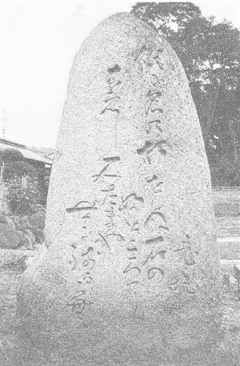

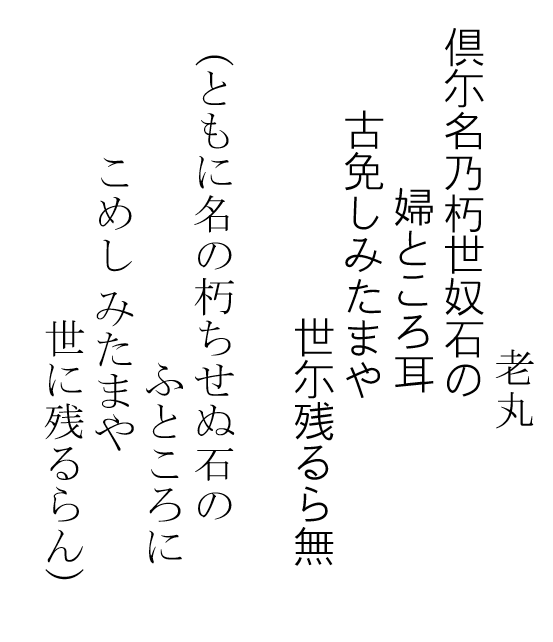

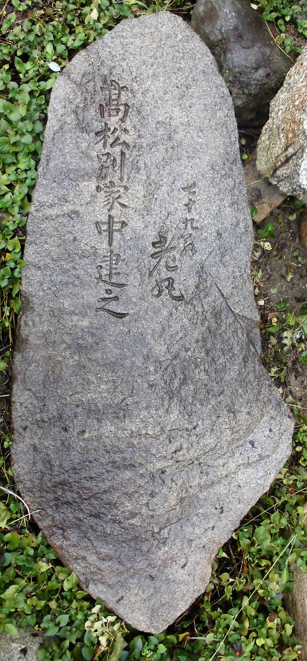

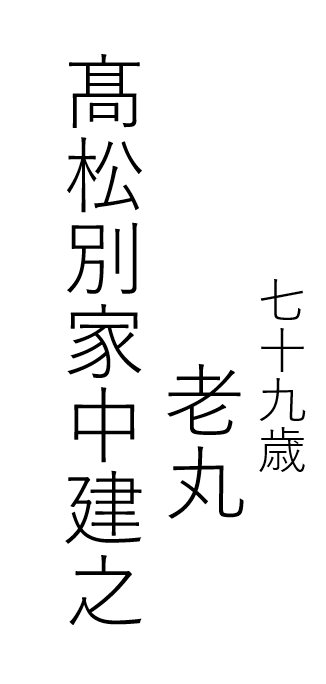

① 境界石

保存地内に3個ある。(それぞれ大きさ・形は異なる。そのうち、一個は、現在大東市立歴史民俗資料館に収蔵されている)上面の横幅約20cm、縦幅約1m。

この「又」は、初代地主平野屋又右衛門の「又」と言われています。

境界石は、深野南新田と隣接する新田や村との境界に置かれていたとされ、平野屋地区の年配者の話では、以前は、あちこちにあったとのことです。現在は、保存地外では、一か所見られます。(「交通」のページ赤い〇印)

④ 建物基礎石など

保存地内には、会所屋敷解体時に持ち込んだ建物の基礎や池、庭にあった石などが未整理のまま置かれている。また、2021年には、「農民感謝碑」が仮保管された。

いくつかを紹介します。写真:上から 柱をのせたるくぼみがある礎石、同じく出っ張りがある礎石、石灯籠(これは、別の場所で保管))

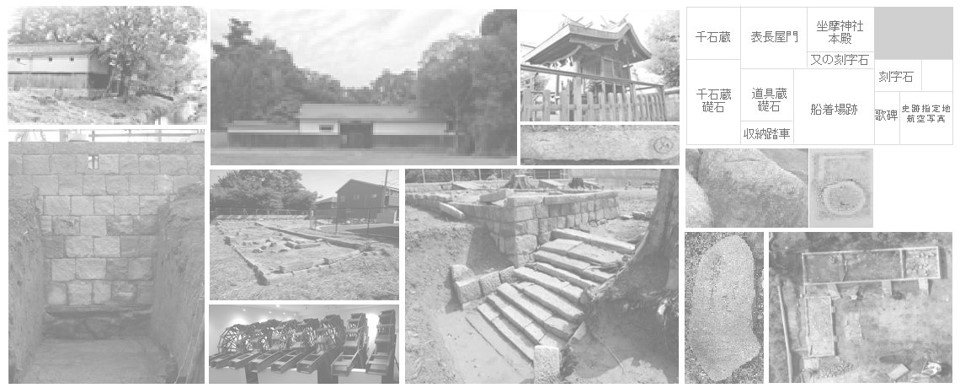

保存地内外にある主な石造物の紹介